【心在远方】檐下老人家

走的时候,在院子里转了一圈,拎着大包小包,母亲非得往包里面塞几个苹果。小小的院,一眼就看遍了,况且生活了这么多年,闭眼都可以想起此处彼处,此刻却那么的陌生,仿佛置身于旅游时走进的戈壁滩残破的古堡中,你瞪我,我瞪你。鼻子一阵酸涩!我真的不知道我还能说什么……

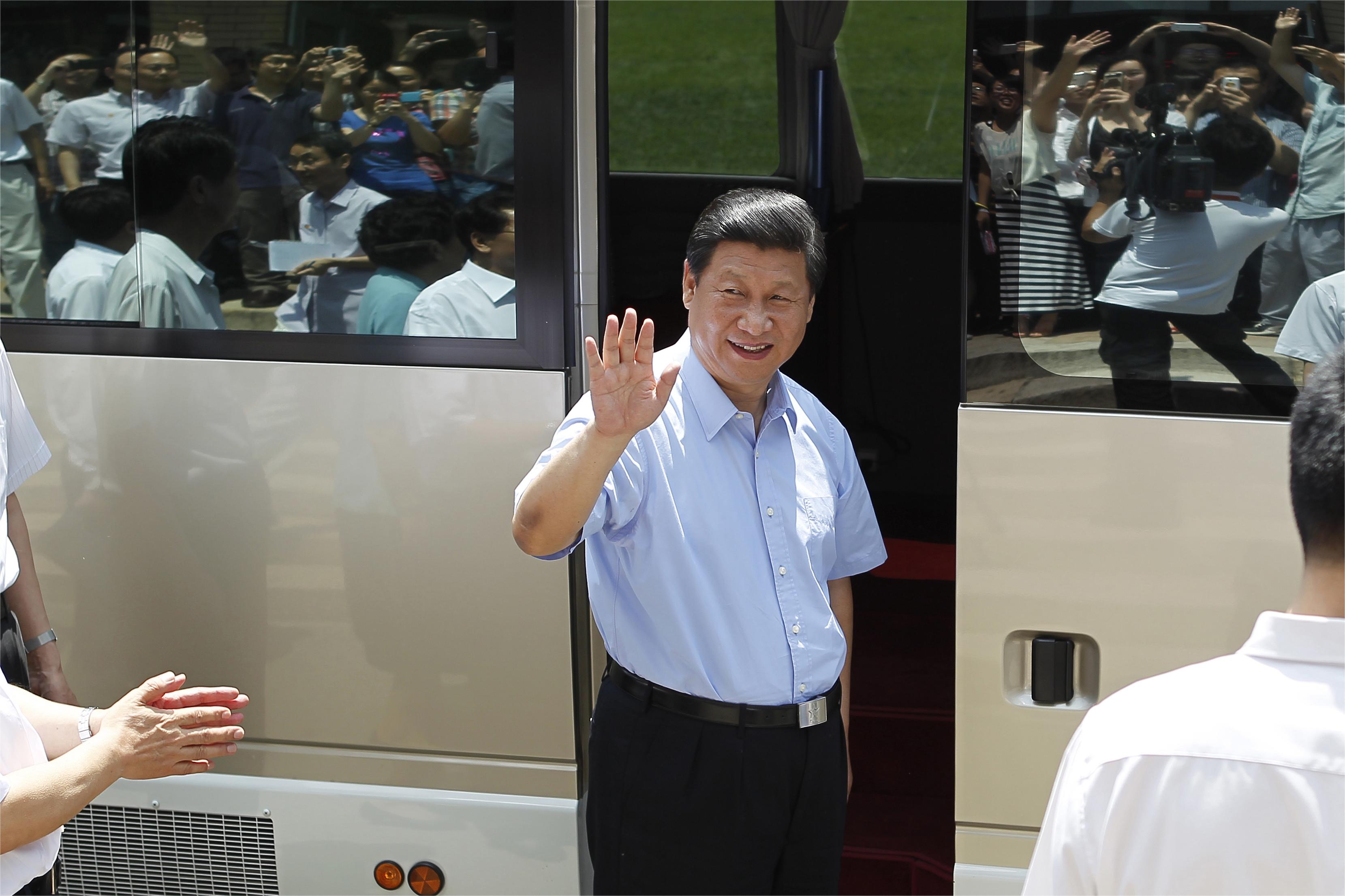

父亲、母亲送到大门口,我喊他们别送了,他们便驻足。门檐下,一对苍颜凝神地望着,经过岁月的辗转,老人家的皱纹被犁得更深了。父亲,是少白发,二十多岁结婚时就有白发了,这时候却益发的稠密了。额头两侧分明的两撇,上身着一黑蓝色中山装,涤纶布料的,十几年前的了。两年前还放在橱柜里舍不得穿呢!外面披着依然一件旧的黑风衣。就这样无言地站着,我看到爸那上下抖动的嘴唇,好像说了什么,在空气中融化了,我却懂得那是什么。那是多年来生活杂事的焦虑,那是今年春节不顺的疙瘩。母亲在一旁笑着,摆着手,示意快去吧,但分明的我看到那笑僵硬着,沉重的,思念的…

好男儿志在四方,母亲多次教导过。“走了,再见了。”转过胡同口,知道从此不知啥时候再见到老人家,再孝敬老人家了。走过几十米,心不舍地转回头看看,却发现母亲已追出来胡同口,见我回头,她立马顿住,她怕我说她。不论什么我还是说了:“妈,回去了,记住以后在平时就买些好菜吃,别只顾着到逢年过节吃好的…那样不好。”母亲说知道了,这出来不是送我,到那边有事呢。

我就走,上了公路,回望,母亲却站在村头望着公路,我有想哭的冲动。

之后上了汽车,坐了火车到学校,直到现在。中间给家里时常通电话。

清明节了,村里人管叫鬼节,老人们说这一天要放鬼,说别让鬼憋得慌了。清明节,本应该去上坟的,我却不能,也不知父亲去了没。父亲是有病在身的,这也是我过年假回家才晓得的,其时已查出半年有余了。高血压,虽不是什么大病,但毕竟是身体的大碍,况且可防不可治!听母亲说起时,我后悔的有些内疚,内疚的有些痛苦。我也是您的儿子啊,为什么最后知道的是我!假若我过年没回家的话,难道就允许我再耽搁一年不知道么!突然感觉应撑开双手,捧着热心,回报他们。让老人家享受余年的幸福。

今年是长这么大以来第一次清明节没回家去祖坟上拜跪的,不过没关系,相信老爷爷、爷爷会原谅我的,因为之前的每次每次我都双膝跪地,亲吻老人家家乡的泥土。孝敬他们的纸钱、冥币我总是缓慢谨慎地烧,用木棍在地上划个圈,把纸钱折了,分得清清楚楚,一层一层的,点着了扔圈里接着一张再一张,用木棍摁着,生怕风刮跑了,爷爷在那边捡不到钱……父亲、哥哥也是如此。

我就琢磨了,如若爷爷果真有在天之灵,我一定烙几个大油饼,带一壶二锅头,带上等的烟叶来孝敬老人家。告诉他我们已经长大,可以替你们扛锄头下地,扫院子了……孰不见旁边坟上大张旗鼓,雷炮震天似得响,抱了鲜花还不算,水果、名烟名酒全摞那儿,事后就不要了。当真是给老祖先寄过去了,不过,你还别说过几天还真不见影儿了…孝敬祖先本不该嫌人家奢侈,但见他们也太张扬,有钱了不是这样花的,孝敬不是这样的,如果老人们果真看到你们就这样个孝敬方式,他们也会不乐意的,不甘心的。因为他们那个年代吃过那个苦,仅此而已。

且容我在这里为老爷爷、爷爷捧一抔新土,为他们添层新被子,聊表我清明节不能到跟前问候的遗憾与内疚。阿门,安心吧!

一个人,单车缓缓行进在校外马路上。今天天气真爽,连心情都是明亮的,许是前两天刚摆脱了桎梏,发现还是一个人轻松自在,无牵无挂,心情自然就轻松了。道旁是一溜的白杨,如沈雁冰老先生《白杨礼赞》里所言,委实是高大挺拔的伟丈夫,毫不夸张的,虽还不茂盛,也抽了叶,黄的,嫩绿的,那阳光穿过它,逗闪逗闪的,在叶片间藏来藏去,仿佛孩子们捉迷藏,欲探出头来看看却又怕被人看见。阳光一束束,明亮温柔又不失刚硬,淡黄的,粉红的,云白的,那色彩也着了魔装吧。每走一段领略到的确是不一般的风景,真的好恨,恨自己没有生就一副书写的好本事,倘若那样,这里又何曾亚于威尼斯的旖旎,何曾逊色于多瑙河的圣美,又何曾失宠于康桥的柔情…

白杨下面是盛开的油菜花,大片大片的,金黄金黄,黛绿黛绿。边上有三位美女拿着相机在那里拍照,站在黄与绿交织的海洋中,摆出称心的姿势,笑着会心的明媚,好幸福,好感动!背靠背来一个,拥抱再来一个,好唯美的画面。不过再美也不再属于我,那些花好月圆已经过去,该忘的就忘了,有时候忘却也是一种幸福啊。只是看到熟悉的镜头不免伤心四溢…

这时候我又想起走的时候门檐下那对老人目送的眼神,我该摆脱困惑,奋勇前行了……

责编 :